周勃先生是我国当代著名文艺理论家。在中国当代文艺思潮史、中国当代思想史上,他是不可逾越的一个存在;在当代文论史上,他是与秦兆阳(何直)、钱谷融、巴人齐名的。

周先生生前的大部分时间是在湖北大学中文系、行管系教学、科研和行政领导岗位上。

我与周先生是忘年交,一生未曾谋面,但神交久已。先生是学术前辈,我是后学。

中国地域辽阔,地域文化多元,以秦岭、淮河为南北分界线,又以这条线为南北融合线。所以文化史上有南江北河,南凤北龙,南道北儒,南骚北风,南船北马之论。鄂湘文化、楚文化呈现了与北方文化、海岱文化迥异的浪漫瑰丽的不同风格。以屈原和“楚辞”为骚赋风格流派的代表,由此追溯到了我国诗歌浪漫主义流派的源头,其中尤以《橘颂》《离骚》为最美。

文艺理论家、人民文学出版社老社长陈早春先生是我的恩师。恩师与周勃先生相知相惜,互相敬佩。他们同是湖南人,同是毕业于武汉大学中文系,毕业后又都从事与文学相关的工作,在文学道路上终生筚路蓝缕,探索不息。恩师1956年考入武汉大学中文系,继而攻读中国现代文学研究生,1964年毕业,1965年2月到人民文学出版社工作。周先生于1952年8月考取武汉大学中文系,1956年毕业,后供职于中国作家协会创委会,文革后任教于湖北大学。他们有共同的志趣,共同的向往。

在与恩师学习的过程中,我知道了周勃先生,脑海中对周先生有了一个学人的画像。对于楚骚文化孕育出来的周先生,我是将其喻为屈宋之才,晋人之美,是屈原笔下“橘颂”精神之独立不迁,深固难移之品格。

回忆起来,最初我读到周先生的文学作品是在《文学“马拉松——<李自成>出版五十年研究文选”》(中国青年出版社)一书上。这是一部专题论文选集。该书只选了周勃先生的人物传记专著《姚雪垠 下放东西湖琐忆》中的两节。文章将传主写得有血有肉,栩栩如生,在我眼前复活起来。作者书中呈现的文风、气象、色彩、节奏如古罗马囚役场上奴隶们挥钎凿山与脚镣碰撞的回响,强烈地撞击着我——

“姚雪垠在他修理菀箕的高地上,用铁锨扦入土中,然后将撑起的一把油布伞绑在铁锨手把上,他低着头专心致志地写着,漫天飞舞的雪花在他周围旋转,飘到伞下,洒在他头上、肩上,连眉毛也缀着雪花。他一边对着手指呵气,一边继续写着。透过那缤纷旋转的雪花从远处看去,他就像罩在晶莹洁白花雨中的一尊白玉塑成的雕像。”

……

“(姚雪垠说)‘我非常欣赏司马迁富于变化的笔墨以及他对事件的叙述,虽然篇幅很短,却使人读来有千岩万壑、山重水复之感。我也非常佩服《离骚》,这首2400字共300多句的长诗气势纵横、变化无穷。屈原身兼政治家和文学家,政治家要求冷漠和理性,而文学家要求富有热情和想象,如果政治家用诗人气质去从事政治,肯定失败无疑。屈原在政治上遭到失败,在感情上却有非常丰富的经历,悲痛、愤慨、焦灼、省悟、悔恨等,这些情绪和他天才的想象和幻想结合起来,就表现为浮想联翩,一唱三叹,多姿多彩,变化多端。屈原的天才,特别表现为驰骋想象的能力,简直是超乎常人的想象和幻想,加之他对神话传说和民间文学的熟悉和吸收,使他的《离骚》上天下地,倏来倏往,纵横变化,气象万千,成为他的诗美的重要因素。’”

……

(引自周勃著《姚雪垠 下放东西湖琐忆》,河南大学出版社》)

周先生笔下的传主像一位囚徒奴隶,像一位拓荒者,又像一位勇士。在这里,我已经不见一位耍笔杆子的学人的纤细和柔弱,看到的是刀削斧劈般的高山上的粗犷的雕像,而雕塑家不仅是周勃,是周氏、姚氏、时间(读者)共同完成了对艺术品的塑造。如此炽烈、冷峻的语言强烈地刺激着我,感染着我,使我欲罢不能,又从学校图书馆借来了该书的旧版本,一口气读完了周氏大著,如饮烈酒,酣畅淋漓。

据《周勃文集》所载《周勃年谱简编》记录,周先生于1959年与姚雪垠先生走到了一起。他们在这年的春节后双双以右派之身去了武汉东西湖农场,由此结为忘年交。中国浪漫主义和现实主义的两位巨人——屈原、司马迁的遭际与此时此刻在困厄落难中的相濡以沫的二位发生了强烈的碰撞共鸣,成为周勃和姚雪垠赖以存活坚守的精神支柱。这与其说是二位仰慕先贤,不如说是三闾大夫和太史公的精神复活,托命于姚、周二位。

2019年春天,中国新文学学会决定成立姚雪垠研究分会,作为二级机构。为配合分会成立,沈阳出版社决定重版《一代文学大家 姚雪垠》一书。出版社和编著者决定在书前重新编排一篇《序》,责任就放在了我的肩上。

我为《一代文学大家 姚雪垠》一书的《序》,题目是《天有大美 易有大恒》。“序文”写毕后,编著者分别呈给了几位当代文艺理论大家评审传阅,他们是周勃、张炯、严家炎、阎浩岗。几位专家的评审意见基本一致,都予以肯定和褒奖。他们都发来了书面评审意见。

兹录周勃先生的“审读意见”于次——

晚上儿子把《序》的打印稿送来,一看就放不下,一口气读完,文章有七八千字,读到11点多。读完,又看一遍。

整个文章写得不错,站在客观的高度上,从宏观上从各个方面对姚老进行评价定位。明确指出在这个历史时代才产生了这样的历史人物。

目前写这样的文章的人很少。全文感情充沛,对姚老充满了敬佩之情,热爱之情,有较深入的认识。完全是正面,正能量。文章思辨能力很强。这样的序与“一代大家”的书名也很吻合。

至于不足的地方,个别处用词用语适当动一下,收敛一些,就很好。比如“推动历史前进”等。对于作家,对于小说,像《红楼梦》,毕竟是鉴赏性的文艺作品。

2019年3月30日

周先生的意见恳切热诚,像霏霏春雨,像一团烈火,给我鼓舞和力量。以“序”为媒,架起了我与周先生忘年交之桥梁。

2019年4月25日,中国新文学学会姚雪垠研究分会在河南南阳市成立,周勃先生被聘请为中国新文学学会姚雪垠研究分会名誉会长。成立大会那天,与会者都切切地盼着周先生也能驾到。中国新文学学会原会长、华中师范大学原校长王庆生先生代表总会在会上宣读了学会的决定,同时转达了周勃先生对大会成立的祝贺,并告知与会者,周先生由于年高和身体原因不能到会。大会成立后不久,会长胡逸云先生与几位副会长,就到武汉华中师范大学,回访总会。我还提议到周勃先生府上去探望,但是由于日程安排得紧,时间匆忙,竟未能成行,是为遗憾。

周先生后来为我寄来了他的集大成之作《周勃文集》(精装版,长江出版社、湖大书局,2019年7月第1版)。该“文集”设计装帧精美,封面素雅简约,印刷质量颇高,内容分为“思存文学梦”、“臧否春秋笔”、“学术坎坷路”、“困扰中跋涉”、“永恒的困扰”、“师友雪鸿踪”、“亲故未了情”、“吟咏寄真情”、“周勃年谱简编”九编。我打开“文集”——《略谈形象思维》《论现实主义及其在社会主义时代的发展》两文赫然在其中。两文都写于1956年的特殊年代的特殊时期。前文载于《长江文艺》1956年8月号,后文载于该刊的同一年度的第12月号。前文提出论证了形象思维规律的独特性,后文提出论证了现实主义的“写真实”“典型化”的艺术基本原则。上述两文是姊妹篇。学林中人都明白,这既是周先生个人的代表作,又是一个时代的刻度和高度。还在1953年,那时作为在读学生的21岁的周勃就以“俄罗斯文学批判现实主义的开创者果戈理”为主题开题,写了2万字的论文。大学时代,他系统阅读了俄国19世纪文学的大量作品,涉猎了以“别、车、杜”为代表的俄罗斯文艺理论三巨头的理论著作,引发了他的深沉的理性人文思索、伦理思索(参见《周勃文集·周勃年谱简编》第742页)。可以说,那时的周勃已初步架构起了他的中外比较文化、中西比较文学的全球化、国际化知识结构、价值结构和审美结构。他追索的看似是艺术规律和美学问题,从大历史观来看,是人的精神的独立性,人的主体性建构。这正是周先生的预留、前瞻和理论生命力所在。至此,周勃,以其胆魄与断识,完成了他这一代人的时代使命,开出了历史上的“周勃现象”,竖起了“这一个”(黑格尔)“周勃”。

中国的现实主义作为创作和理论的传统从古典现实主义、批判现实主义、革命现实主义到社会主义现实主义,走过了长长的曲折的道路。尤其是1949年7月第一次全国文代会之后,确定了社会主义现实主义作为党和政府的文艺方针和创作方法,走过了十分艰难曲折的道路,一直到新时期到来,之前,文艺的路子走得越来越窄,越来越偏。这有着复杂的国际背景和国内环境。在这条道路上,几代人做出了探索、磨难和牺牲。从文艺理论发展史的角度说,自新文化运动以来,成长和发展起来的以陈独秀、鲁迅、瞿秋白、冯雪峰、茅盾、胡风、朱光潜、蔡仪、王朝闻、蒋孔阳为代表的那一代人的探索暂且不说,仅仅是建国后成长起来的,如周勃、秦兆阳、陈涌、钱谷融、巴人、李泽厚为代表的这一代,都在岩石和严寒中冒出了野草和萌芽,但是,他们无一不人生蹉跎,命运跌宕。他们为探索和捍卫文艺规律、文艺真理而付出了青春、生命和尊严的代价。

在《周勃文集》的九编分类中,竟有两编冠以“困扰”名之(“困扰中跋涉”、“永恒的困扰”)。周先生积平生学术之思,抽象出“困扰之思”这一艺术哲学的范畴。这已不是概念演绎、逻辑推理。这正是他的学术自觉、人性自觉,是他对中国学术的独特贡献。相较于俄罗斯的前辈大思想家,相较于鲁迅,他不是先知先觉者。但是,远在1956年的社会环境,他发出这样异的声音,可谓空谷足音,成为20年后大陆思想解放、文艺复兴的前奏和先声。这正是学术的命门和法门。这既是他个人的“周氏猜想”定律,也是一切科学的通典。唯“困扰”,是“天问”,是灵魂的拷问,命运之问,哲学之问,时代之问,社会之问,世界之问,是哲学与科学探索、创新、发展之母。

“究真求道”是要付出代价的。“道”与“真”从来不是喝糖水就能发现的。“真”与“道”的入口,同时也是磨难与困厄的入口。这是由“真”与“道”的内在属性所规定的。

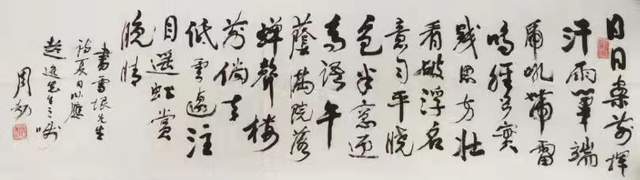

周先生后来又给我寄来了他的墨宝,恭录的是姚雪垠先生1973夏写的一首七律诗《夏日》——

日日案头挥汗雨,笔端虎啸带雷鸣。

经多实践思方壮,勘破浮名意自平。

晓色半窗迎鸟语,午荫满院落蝉声。

楼前倘有低云过,注目遥虹赏晚睛。

他的书法不能算洒脱飘逸,但合章法,恭肃,严谨,从中透出了书者的情志襟怀,透出了一位前贤对晚辈的期许和激励。

我给先生寄去了我珍藏的珍贵文献,一是关于陈早春先生的文章,一是关于厉以宁先生的手稿,一是关于季羡林先生的文章。

2020年8月的一天晚上,我忽然接到了周先生从湖北打来的电话。电话那端周先生的声音很虚弱。他告诉我赏阅了我寄去的文献资料,了解了我的学术背景、学术渊源和学术领域。周先生也理解了我对文艺理论的忠贞不渝的苦恋之情。追寻到自鲁迅、冯雪峰、陈早春到周勃,在现实主义文艺理论这条脉搏上前后相继的精神流贯。周先生颇欣慰。欣慰的是武汉大学中文系的系友联手,直接贯通了冯雪峰——鲁迅;欣慰的是,中国的文艺理论园地不乏有见识、肯创新、勇探索的后来者。我们交流的时间很长。交流的主题是从陈早春先生开始,聚焦到了现代文学中的现实主义文艺理论和世界多元文艺思潮。犹如沿浩浩长江溯流而上,又沿江顺流而下;从陈早春——周勃——冯雪峰——鲁迅;从现实主义到浪漫主义、象征主义、现代主义、后现代主义;从国别文学到世界文学。谈了冯雪峰主政“左联”的贡献。冯雪峰1936年4月从陕北到上海后,对生命最晚期的鲁迅的统战工作及鲁迅重症中最后几篇重要理论文章的诞生实情。我们重点还是对现实主义理论思潮做了回顾、梳理、探讨。这几乎是一场形而上的艺术哲学和美学的纯学术对话与交流。周先生也告诉了我他的身体健康状况。电话那端,时而是周先生的大段的内心独白,时而是我向周先生的大段的内心倾诉。一老一少,虽然万水千山,时空远隔,但是我们的心贴得很近。我听到了周先生的呼吸、他的心跳、他的叹息;周先生听到了我的呼吸、我的心跳、我的叹息。

我满足了!

虽然,在先生的生前我与先生未能谋一面,但是,我们已是故人——

在武汉古琴台的弦歌里;

在淼淼的汨罗江畔的柳荫下;

在浩浩长江的涛声中;

在黄鹤楼的灯影里;

在梦中;

屈原《橘颂》云——

后皇嘉树,橘徕服兮。

受命不迁,生南国兮。

深固难徙,更壹志兮。

……

嗟尔幼志,有以异兮。

独立不迁,岂不可喜兮。

深固难徙,廓其无求兮。

苏世独立,横而不流兮。

闭心自慎,终不失过兮。

秉德无私,参天地兮。

前天惊闻周勃先生驾鹤西去,以此文权做屈子培育的一株南国橘树,谨献于周先生的灵前。

2022年11月11日

[作者简介]

王超逸,北京大学当代企业文化研究所研究员。

兼任:中国新文学学会姚雪垠研究分会常务副会长,

连云港市朱自清研究会名誉会长。

编辑:杜增波 校审:贾红英 责任编辑:张中科 监审:黄术生

上一篇:渠首,渠首

下一篇:没有了